Hace como un año un amigo me dio a leer un texto muy breve que traía una patada voladora directo al cráneo: “Cuento es lo que pasó, novela, lo que pasa”. Lo decía César Aira y me hizo todo el sentido del mundo. Aira sostenía que el cuento era cerrado (lo que pasó) y la novela, abierta (lo que pasa); que el cuento debía siempre ser “el mejor cuento posible”, mientras que la novela habitaba la imperfección. En sencillo, que el cuento era literatura, mientras que la novela se parecía a la vida.

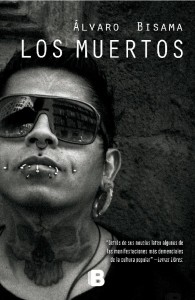

Cada uno de los cuentos de “Los Muertos” es en realidad una novela. Una novela a veces tan breve como una página, pero una novela, no un cuento. Y realmente creo que en esa sensación de novelización que deja cada uno de ellos está el secreto de la tercera obra maestra de Bisama en fila, el siempre celebrado “hat trick” (tripleta), ese fenómeno del fútbol y otros deportes, en que se meten tres goles en un partido, idealmente uno con la pierna izquierda, otro con la pierna derecha y el tercero con la cabeza.

Realmente creo que Bisama acaba de lograr su propio “hat trick”: “Estrellas Muertas” fue un gol de izquierda (una lectura sentida, pero no autocomplaciente del mundo de la izquierda universitaria) y “Ruido”, un gol de derecha (una mirada descarnada de la dictadura). “Los Muertos” vendría siendo, entonces su cabezazo (una narración –un conjunto de narraciones– trágica de todo lo que hay entre medio, de todo lo que no es propiamente tal ni de derecha ni de izquierda, sino que habita en los intersticios).

¿Freak? No tan rápido

He leído en varias partes que muchos ven en “Los Muertos” un retorno de Bisama al tipo de historias con las que comenzó sus armas escriturales hace ya casi veinte años. Ese estilo, esa tendencia, que rápidamente empezó a denominarse “freak”. Para dicha lectura, “Los Muertos” sería un freno de mano a lo que había avanzado en sus dos novelas previas en cuanto a verosimilitud y realismo.

Discrepo en el alma de eso.

Y es raro, pero el cuento de esta colección de once relatos que forman “Los Muertos” que da la pista sobre que esto no es en realidad freak es justamente el que parece más freak, “La dieta del orco”. En él, Bisama trata la existencia de un lector ya algo pasado en años (“Tío, éntrese”) de “alta fantasía” que lee a Tolkien y jura que será el nuevo George R. R. Martin mientras se pasea por el Portal Lyon, juega juegos de cartas coleccionables y está seguro de que puede llegar a ser un autor de Science Fiction & Fantasy solo porque ha leído un par de manuales sobre “cómo escribir un cuento”.

Esta historia es clave, porque lo medular de ella no es lo plagado que se halla de referencias al pop literario de la literatura nerd, sino que a lo que oculta una existencia en que estas referencias ahogan la verdadera tragedia: la soledad, el volverse adulto, el escapismo de cierta literatura, la madre presente/distante. De algún modo, Bisama repara en que no son tan interesantes los elfos o los orcos, sino que las personas que hacen de los elfos y los orcos el centro de sus obsesiones. No es tan interesante la literatura fantástica como el fan de literatura fantástica.

Y eso conecta con dos antecedentes que para mí son transparentemente claros para este cuento en particular: “La Breve y Maravillosa vida de Óscar Wao” de Junot Díaz y “Bonsái” de Alejandro Zambra. En ambas se narra y se pone como personaje(s) principal(es) a personas que empiezan a hacer transcurrir sus identidades y vidas en torno a la literatura, y en ambos los narradores descubren que ese tipo de existencias centradas en lo literario llegan a ser más atractivas y fascinantes que las propias obras, películas, música, sobre las que sus protagonistas levantan dichas identidades. Exactamente como Don Quijote y exactamente como Emma Bovary.

Visto así, me parece que la mayoría de los cuentos que componen esta entrega de Bisama circula en torno al mismo principio: “contemos la vida de personas que dejan de lado su propia vida por aferrarse a la identidad que regala la literatura, o la música, o los artefactos culturales”. Personas que constituyen su existir sobre la base de algo ajeno, personas que dejan de vivir sus vidas para vivir otras vidas, muertos: “La cajera del minimarket del pueblo me dijo: escribo poemitas en Internet” (Remix) / “El periodista era un señor calvo y alto que escribía notas de divulgación científica para algunos diarios de Santiago” (Los muertos) / “Ahora pienso en eso: mis padres eran fanáticos de Adolf Hitler. No nazis sino que fetichistas de lo nazi. O sea que no tan pero tan nazis. Más bien miembros de un fan club hitleriano. ¿Qué hacían? Coleccionaban todo lo que tuviera que ver con él: estampitas, biografías, acuarelas, imágenes, recortes de periódicos, muñecos” (Muchacha nazi).

Un nuevo Joyce

Hay un easter egg en que este “ciclo” se llame “Los Muertos”, un huevo de pascua joyceano.

Me explico.

Cuando leí “Los Muertos” (“The Dead”) de James Joyce hace ya un cuarto de siglo, esa fue para mí la experiencia literaria más conmovedora a la fecha. “Los Muertos” de Joyce es un relato breve en que se narra una fiesta en Dublín donde los asistentes cumplen con todas las normas del protocolo social de ese tipo de eventos y la velada transcurre siguiendo todas las prácticas y manierismos formales de ese tipo de situaciones, pero de a poco se revela que esto no son más que cáscaras vacías, vidas sin sentido, muertos.

Sin embargo, al final de la historia sucede algo fascinante que para muchos intérpretes es el origen de la literatura del siglo XX (modernismo), el personaje principal tiene una epifanía, esto es, un momento de lucidez extraordinariamente cargado de emocionalidad en que es capaz de darle sentido a su vida. De algún modo, en el cierre del cuento, que es en verdad un carpetazo a la forma de vida del siglo XIX representada en aquellos manierismos de la sociedad dublinesa, se abre una ventana de oportunidad: lo que puede contrarrestar al siglo XIX es el “mundo interior”. A partir de ese final, la literatura del siglo XX transitará casi sin fallas por esa “búsqueda del mundo interior”. Joyce ha abierto la posibilidad de que lo que realmente importe no sea el decorado ni las acciones, sino que lo que ocurre en el fuero interno de los protagonistas.

¿Cómo se levanta un “mundo interior”?

Habitualmente en la literatura occidental (pero también, por ejemplo, japonesa), ese mundo interior se desarrolla por los deseos, las obsesiones, los comportamientos, los quereres y los odiares de los personajes. Esto sí / Esto no / Esto es lo que quiero / Esto es lo que odio / Este es mi deseo más profundo / Esta es mi opción de vida / Este es mi misterio.

Lo que va sucediendo de a poco, y ya no solo en la literatura, sino que en la vida misma de los mundos interiores del siglo XX es que esas identidades / vida interna, se van poco a poco uniformando, estandarizando, haciéndose un producto. En Chile hay básicamente dos (para las personas que tienen más de veinte años): el mundo interior de las luchas sociales (izquierda) y el mundo interior de la infancia ochentera (derecha). Curiosamente Bisama ha dinamitado, tal como Joyce hacía con “Los Muertos” estas ofertas de mundo interior que son más populares. Eso son, desde este punto de vista “Estrellas Muertas” y “Ruido”.

Pero hay muchas más ofertas: ser punki, ser metalero, ser hincha del Colo, ser bloguero, etc., etc. Ninguna de ellas, por cierto, tiene la gravitancia social y política de las primeras dos, pero están en curso.

Vuelvo al principio: cada uno de estos cuentos es en realidad una novela sintetizada al máximo. Cada uno de ellos podría haber sido una nueva “Estrellas Muertas” o un nuevo “Ruido”. Bisama ha optado por lanzar toda la carne a la parrilla y desmontar, tal como hacía Joyce, las identidades de inicios del siglo XXI. Misteriosamente ese ejercicio es extremadamente anti-joyceano, el subtexto de cada cuento es que no hay escapatoria para la identidad y el mundo interior en ninguno de los recorridos vitales, de lecturas y de autoformación / autoafirmación que sigue cada uno de los personajes. En suma, que el modernismo como proyecto está muerto, porque cada nuevo “faro de identidad” termina por volverse esa misma fiesta dublinesa / cáscara vacía con la que se inició todo.

Nada lo expresa mejor que esta cita del cuento que da nombre a la serie:

“Me di cuenta de que lo único que tenía era el boceto de una sombra, el esqueleto de una novela que no crecerá jamás, un cuerpo hecho de humo y ectoplasma”.